Category: 庭刊

-

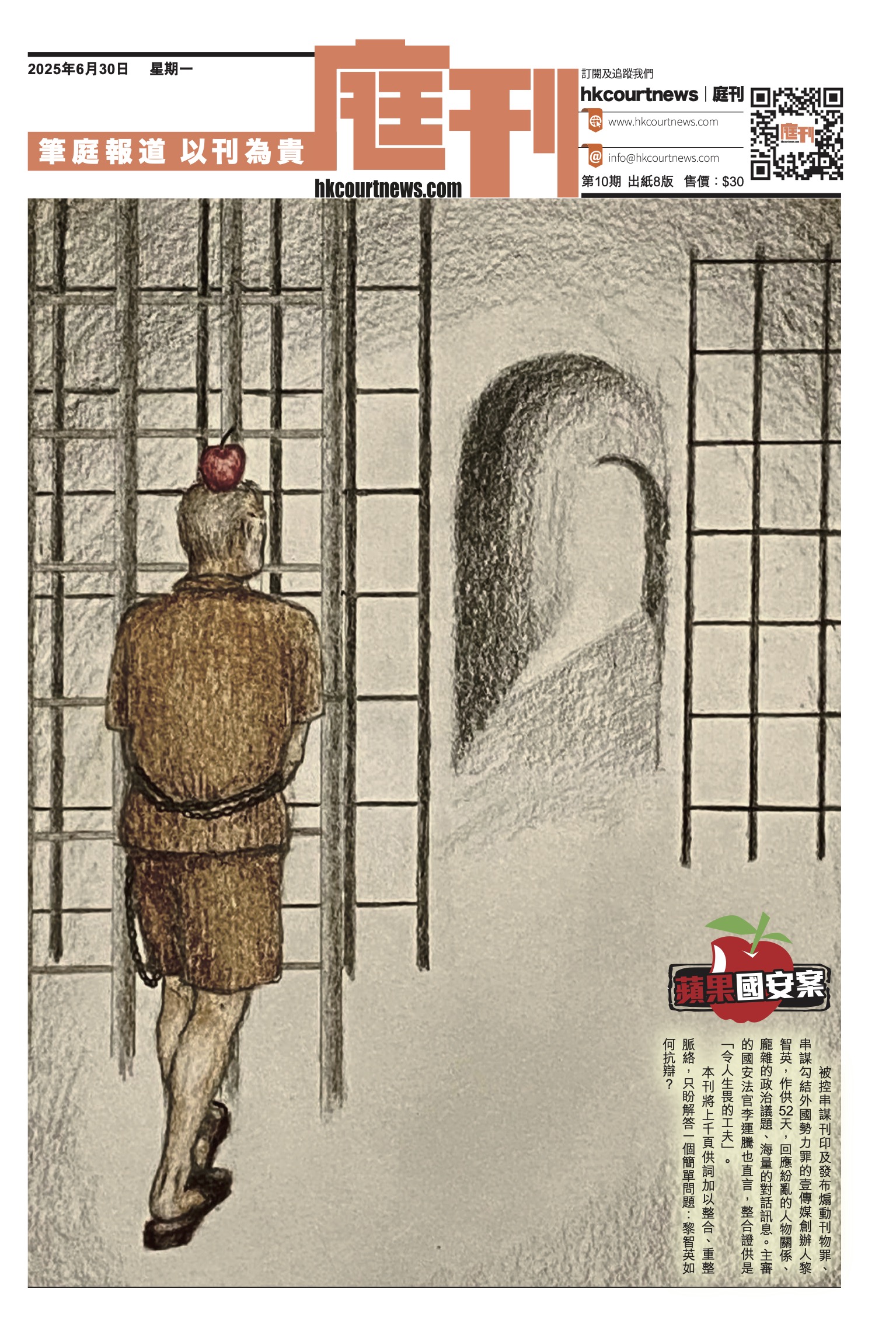

第 10 期 – 《蘋果國安案》:黎智英作供

被控串謀刊印及發布煽動刊物罪、串謀勾結外國勢力罪的壹傳媒創辦人黎智英,作供 52 天,回應紛亂的人物關係、龐雜的政治議題、海量的對話訊息。主審的國安法官李運騰也直言,整合證供是「令人生畏的工夫」。 本刊將上千頁供詞加以整合、重整脈絡,只盼解答一個簡單問題:黎智英如何抗辯?

-

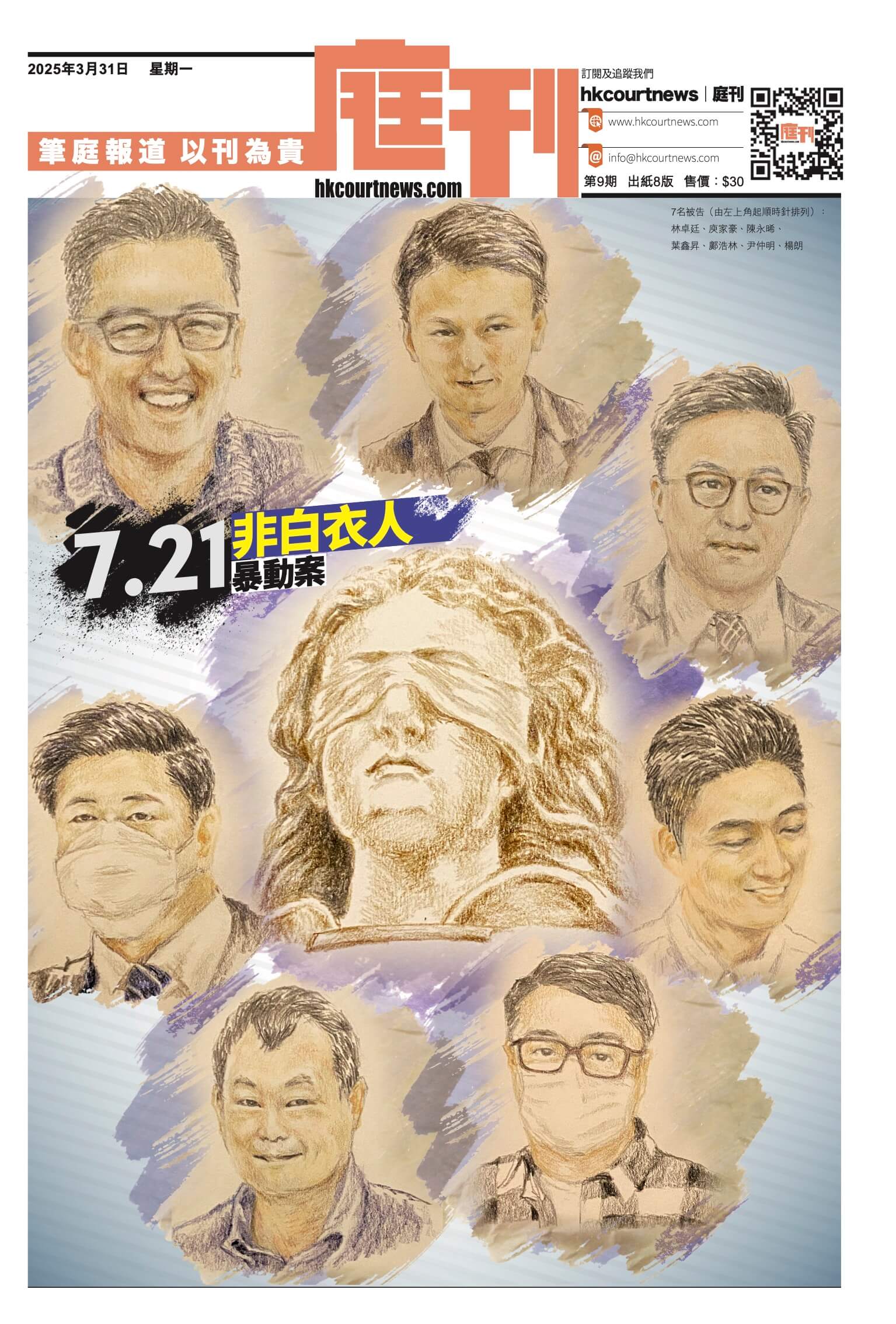

第 9 期 – 《7.21 非白衣人暴動案》

【元朗 7.21 暴動「上集」 林卓廷等 7 人罪成】 報導聚焦元朗7‧21事件中被稱為「上集」的大堂付費區對峙與衝突。區域法院法官陳廣池裁定林卓廷等7人暴動罪成,量刑25至37個月不等,並以「上集/下集」界分輿論印象:社會對事件多由「下集」(月台內白衣人毆打)定性為白衣人暴動,而本案審理的「上集」則是白衣人衝入前的大堂對峙18分鐘。陳官指「上集」與「下集」關聯,惟本案只處理前段,並在判詞夾附大量相片,以免讀者只以「下集」視角理解全部案情。 林卓廷在庭上堅稱「無暴動、不認罪」。他敘述得知「鄉頭吹大雞」後,於7月21日晚由港島遊行轉赴元朗,先在社交平台發帖提醒、再致電警民關係組警長,稱會入元朗監察警方執法。他認為車站付費區相對安全,抵達元朗站後把手機交助手開Facebook直播,意在公開自身履職並為自己留存保障。他在付費區見傷者、木棍等物,要求現場勿觸碰;見白衣人聚集於閘外,曾高呼「唔好郁手」「企後啲」,又見有人打開輪椅出入口、向內挑釁,因而呼喊「落嚟幫手」以阻對方入閘。他承認現場慌亂,曾被擲中兩次,不願戴頭盔以免予人有備而來之感。其間有人開消防喉射水、亦有人用滅火筒與傘陣應對外投擲,他稱不知射水與滅火筒起因,理解為阻嚇。白衣人於23:02衝入閘內,控方所指的「上集」暴動在23:03結束。 裁決理據上,陳官認為林「入元朗及開直播」並非純為調停或監察,而是「抽政治油水」:帖文在當晚動盪的大環境產生「磁石效應」,吸引政治立場相近者赴元朗,使閘內人數遞增;直播與廣泛拍攝屬「被動的蒐證姿態」,意在「秋後算帳」,「借執法機構之手打擊白衣人包括鄉事派人士」。陳官又指,現場初期閘機與玻璃欄成為兩方界線,緊急通道兩度被打開仍未見白衣人一擁而上,反而是林高叫「頂住先」「千祈唔好褪」並呼籲樓梯上的人落來幫手,強化了對峙態勢;林未再致電警長或999,呈現「鞏固」聚集之舉。至於林解釋曾向白衣人喊「警察嚟緊,你班仆街」等屬反話,陳官指「和風細雨」的調解並未出現,相關語句與姿態屬「拱火澆油」。 其他6名被告的行為,法庭不接納「自衛/防止罪行」說法。陳官稱射水具攻擊與挑釁性,會激使報復,在一定程度上促成白衣人最後衝入付費區施襲;投擲物亦不屬合理自衛。量刑方面:第2庾家豪、第3陳永晞、第7楊朗各囚31個月;第5鄺浩林因向白衣人招手及四度擲物,同囚31個月;第6尹仲明只曾擲物,囚28個月;第4葉鑫昇三度擲物且有招手,顧及家計因素,囚25個月。林以3年半為起點,因承認部分案情與案件延宕各減刑,判囚37個月,部分與其初選案刑期同期執行。7人已就定罪及/或刑期提出上訴。 報導並詳述警方部署與站內監察的新資訊:警方早於7月中旬據情報設特別小組,7‧21當晚8:15起有兩名便衣警在元朗站控制室觀看閉路電視,並持續向行動室匯報,屢獲回覆「知道,處理緊」,惟未追問詳情;其中一人記事冊僅留5行,被指疏忽。另有軍裝警在23:15到站,有指揮官乘扶手梯上大堂時稱未留意旁側有淺色衣人持棍下樓。庭上同時呈現控辯對999報警的拉鋸:控方質疑未有重複致電催促,林稱直播「通晒天」且相信港鐵已報警;亦有被告稱現場多人反映「打唔通」,再多一通只會加長等候。陳官於結語指當日為「多事之秋」,不宜以平日視角檢視警力調配,不應胡亂猜測或以「陰謀論」看待部署。 報導亦整理不同案件對同一時空的司法觀察差異:在先前白衣人案中,有法官形容閘內「無辜市民」被困、白衣人不讓離開付費區並衝入月台;本案則認為閘內不少人非「被迫滯留」的普通乘客,而是集結對抗,且可返回月台乘車或如常出閘。陳官強調本案指控是「上集」,避免由月台毆打場景直接推論閘內人人皆為受害者;另案法官則曾描述白衣人濫用國旗、以棍藤毆打,對普通市民造成傷害。報導逐一引述這些判語,並未延伸定性。 在求情部分,林撰信自述入獄以來的心境、家庭處境與信念,法官指出信中未見悔意;其他被告求情涵蓋家人病弱、職涯受挫等。陳官於判刑尾聲稱,社會暴動審訊漸落幕,盼「意識形態的政治分裂逐漸撫平」。報導末段收錄市民來信片段,法官回應指庭上反覆展示相片、厘清概念,正因外界易受「下集」畫面影響而誤解整體經過。 整體而言,文章把「上集」的18分鐘對峙拆解為幾個關鍵節點:林入站、開直播、呼喚支援、現場出現射水與擲物、白衣人終於入閘,以及其前後的警方監察、通報與到場時序;同時並置歷來不同判決對「閘內處境」的描述差異,與本案對直播、帖文與語言用字的評價。報導如實呈現法庭對語句與行為的取向(例如「抽政治油水」「和風細雨」「磁石效應」等措辭),記錄量刑理由與上訴動態,亦交代站內CCTV監看與通報細節,讓讀者按照庭上材料理解這一段「上集」的裁判結論。

-

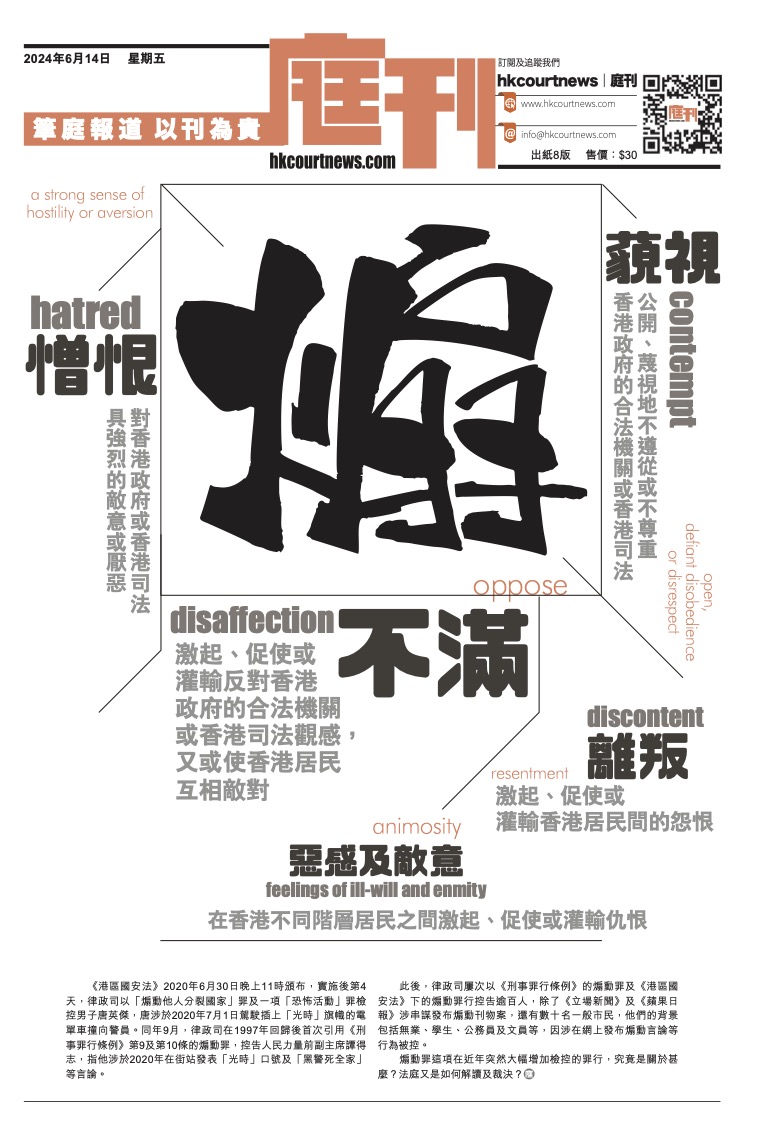

第 8 期-《初選 47 人案判決》

蓄意無差別否決預算案違法濫權武力以外方式可癱瘓立法機關 本報導以「民主派初選47人案」的裁決與判刑為經緯,梳理五年間由構思、協調、初選、拘捕、候審到審訊的脈絡,重點在於法庭如何界定「35+計劃」的目的與法律性質、採信哪些證據,以及如何將各被告放入《港區國安法》第22條第3款的罪名框架。三名指定法官(陳慶偉、李運騰、陳仲衡)判詞認為,「35+計劃」並非單純的選舉協調,而是以取得立法會過半數為手段,蓄意、無差別地否決財政預算案與政府所有開支議案,以製造憲制危機,迫使行政長官回應「五大訴求」或解散立法會,從而「嚴重干擾、阻撓、破壞」特區政權機關依法履職;此種「濫用議員職能」違反《基本法》第73、104條,構成《國安法》所指之「其他非法手段」。法庭拒納辯方將「非法手段」狹義限縮為「武力或威脅使用武力」,指若僅限暴力將形成荒謬漏洞,與立法目的相悖;依判詞,「非法」可涵蓋違憲、違法或程序不當之方式,與第29(5)條等處的用語一致。 就「謀劃」起始與內容,判詞把戴耀廷於2020年3—4月連發文章(提出「否決預算案」「攬炒十步」「大殺傷力憲制武器」)及3月25日公民黨記者會(楊岳橋稱如不回應五大訴求,將否決全部議案與財委會項目)視為首要里程碑。其後各區協調會議形成四項程序性共識(辦初選、辦論壇、席次目標、替補機制),但法庭認為真正的核心共識是「取得過半後運用否決權」。證據面向包括:會前後傳閱的〈35+計劃〉文件;提名表上「確認支持協調共識」之聲明;「墨落無悔」作為對未簽書面協議的補強承諾;以及國安法生效後多場記者會上重申「否決預算案」的公開說法。法庭適用「共謀者原則」至7月1日後的發言,使相關言行得以指證其他參與者。對於辯方所稱「計劃註定不會成功」或「事先誤信合法」的主張,法庭區分「事實上不可能」與「法律上不可能」,認為即使客觀難成亦不排除串謀既遂;僅就部分被告或受誤導相信合法而各減刑三個月,但不適用於計劃倡議與推動者。 在個別被告的認知與意圖推論上,判詞綜合政治經驗、群組與通訊、被搜文件與論壇言行等:有被告電話號碼在協調群組,推定收悉〈35+計劃〉;家居/電腦檢取的初稿與筆記(如預算未公布前即表述「積極運用權力」或「從未對預算案投贊成」)被視為知情與預設無差別否決的旁證;對資深議員或活躍政治人物,法院以其經驗認為必然明白持續否決之嚴重後果。就政治定位,判詞評述何桂藍言行「屬最激進之一」、主張「連根拔起現制度」;又指鄒家成宣言用語激烈;余慧明文章「把制度推倒重來」被解讀為具顛覆意圖。相對地,不認罪16人中,僅劉偉聰與李予信獲判無罪:前者名字雖見於「墨落無悔」,但其競選過程未主張否決預算案,法院存合理疑點;後者於關鍵協調前尚非候選人、未列入廣播名單,且後續政綱處理與公開言論不足以證立其「謀劃」身分。律政司就劉案提上訴,對李案不上訴。 量刑方面,45名罪成被告依參與程度區分至「積極參加者」等級,量刑原則綜合計劃程度、手法、涉案人數與預期後果;法院強調雖不處罰國安法前行為,但可用以評估串謀規模與角色。辯方援引新訂《維護國家安全條例》第109條以釐清串謀罰則,法院則指其為本地法、且無追溯力,不能倒推解釋全國性法律之立法原意;判刑依《國安法》與本地量刑原則並行,並拒絕因「計劃難成」而普遍減刑。最終,罪成者被判囚4年2個月至10年不等;區諾軒、鍾錦麟等合作證人減刑幅度另按協助程度衡量,而對於求情中仍以政治表述自我定位、未表悔意者,法院在言詞上予以駁斥。 整體而言,判詞的核心命題是:以取得多數為前提、蓄意無差別否決預算案以迫使政府讓步,被界定為以「其他非法手段」製造憲制危機,屬顛覆國家政權罪的可罰範圍;「協調—初選—否決」被視作一體化的謀劃鏈條,國安法生效前後的公開宣示、文件與行為互相印證。報導遂藉此展示此案如何成為國安法下界定「非法手段」、適用「共謀者原則」、以及量刑分類的標誌性範本,同時記錄兩名被告無罪的判斷路徑與檢方後續動向。

-

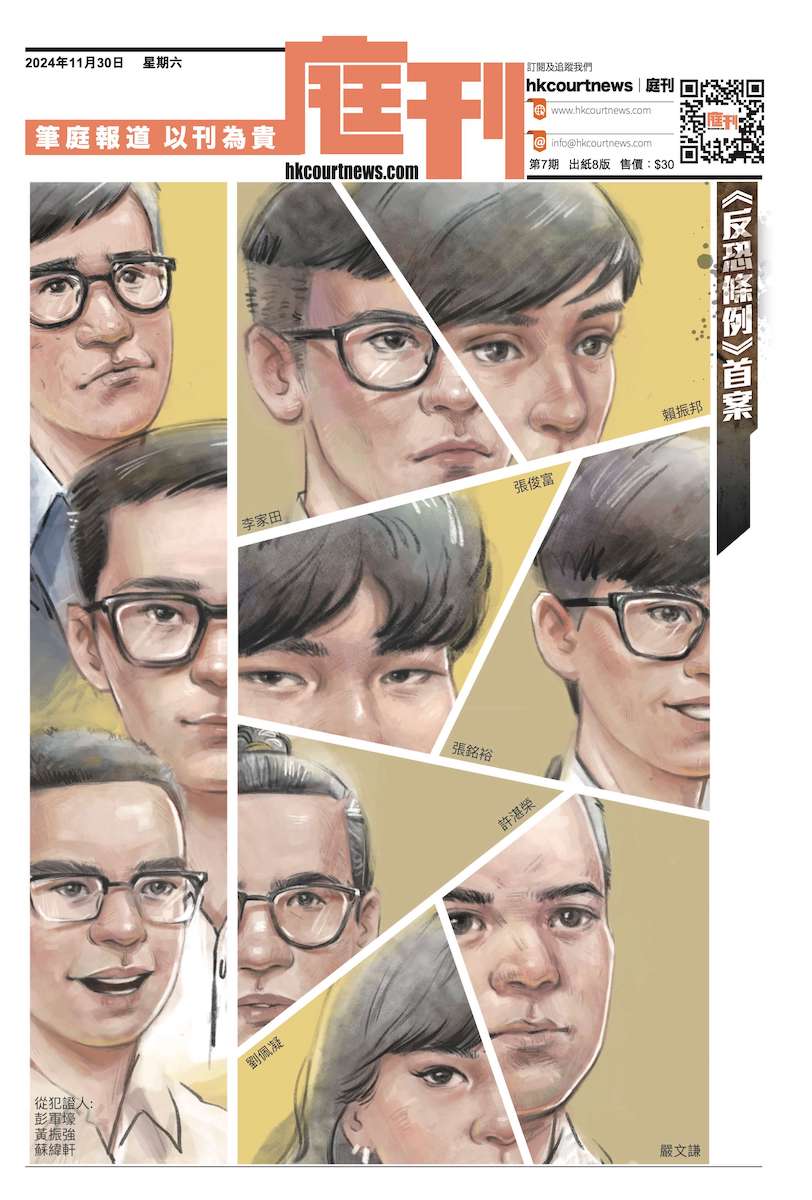

第 7 期-《反恐條例》首案

律政司2022年首度引用《聯合國(反恐怖主義措施)條例》作出檢控,指屠龍小隊與吳智鴻組織,準備於2019年12月8日民間人權陣線主辦的國際人權日數十萬人遊行期間,在灣仔一帶引爆一大一小炸彈及槍殺警員。當日清晨警方拘捕多人及搜獲真槍實彈,翌日在香港華仁書院搜出土製炸彈。 全案14人被控,其中10人涉及《反恐條例》控罪。部分被告今年2月22日承認《反恐條例》中的「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪,以及串謀謀殺等11項控罪,其中3名被告轉作控方證人。餘下6男1女被告不認罪,案件審訊歷時81日,9人陪審團退庭商議23小時後,以大比數裁定6人無罪,一人交替控罪成立,即7人被控的《反恐條例》控罪全數罪 脫;認罪被告被判刑18個月至23年10個月。

-

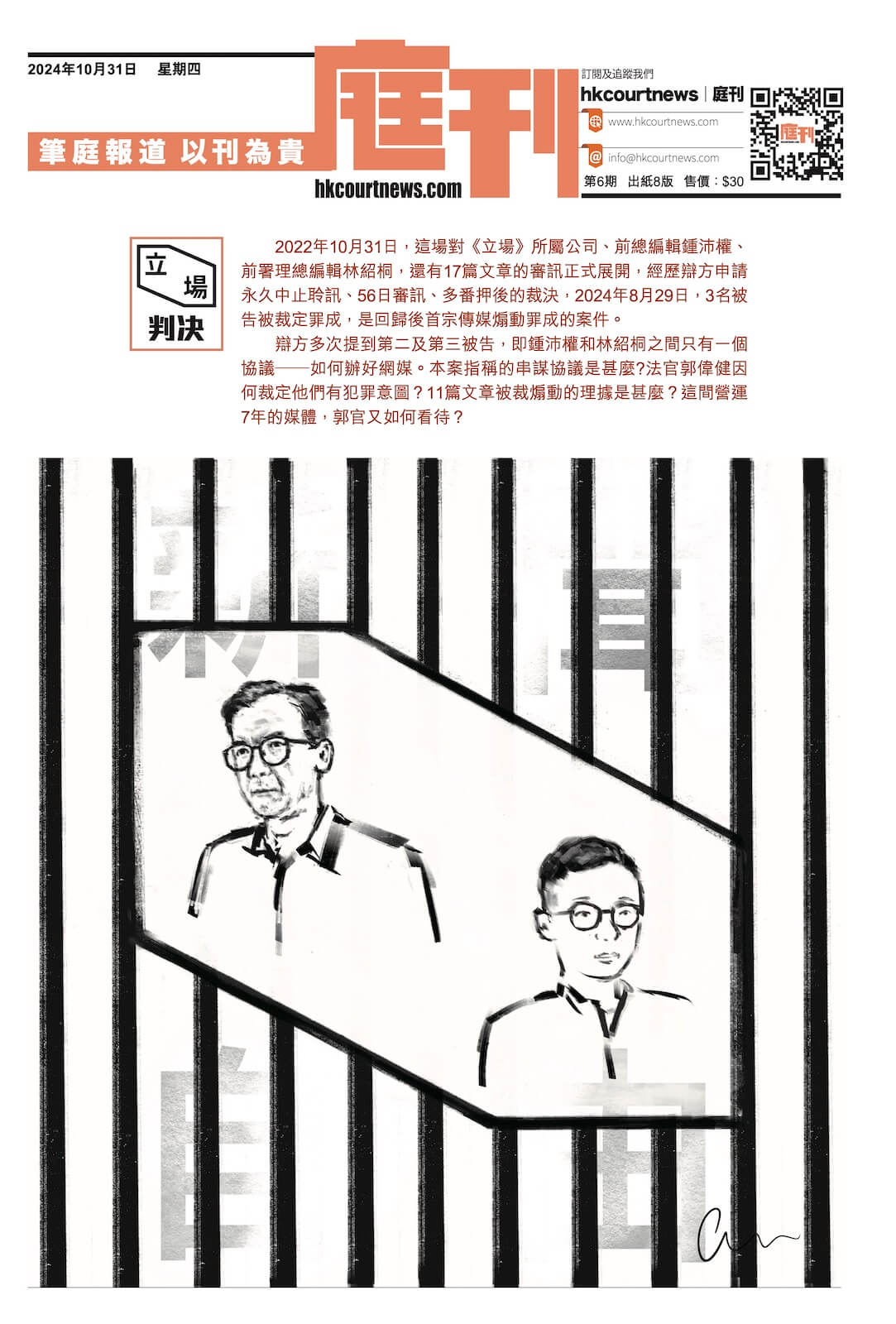

第 6 期-立場判決

2022年10月31日,這場對《立場》所屬公司、前總編輯鍾沛權、前署理總編輯林紹桐,還有17篇文章的審訊正式展開,經歷辯方申請永久中止聆訊、56日審訊、多番押後的裁決,2024年8月29日,3名被告被裁定罪成,是回歸後首宗傳媒煽動罪成的案件。 辯方多次提到第二及第三被告,即鍾沛權和林紹桐之間只有一個協議——如何辦好網媒。本案指稱的串謀協議是甚麼?法官郭偉健因何裁定他們有犯罪意圖?11篇文章被裁煽動的理據是甚麼?這間營運7年的媒體,郭官又如何看待?

-

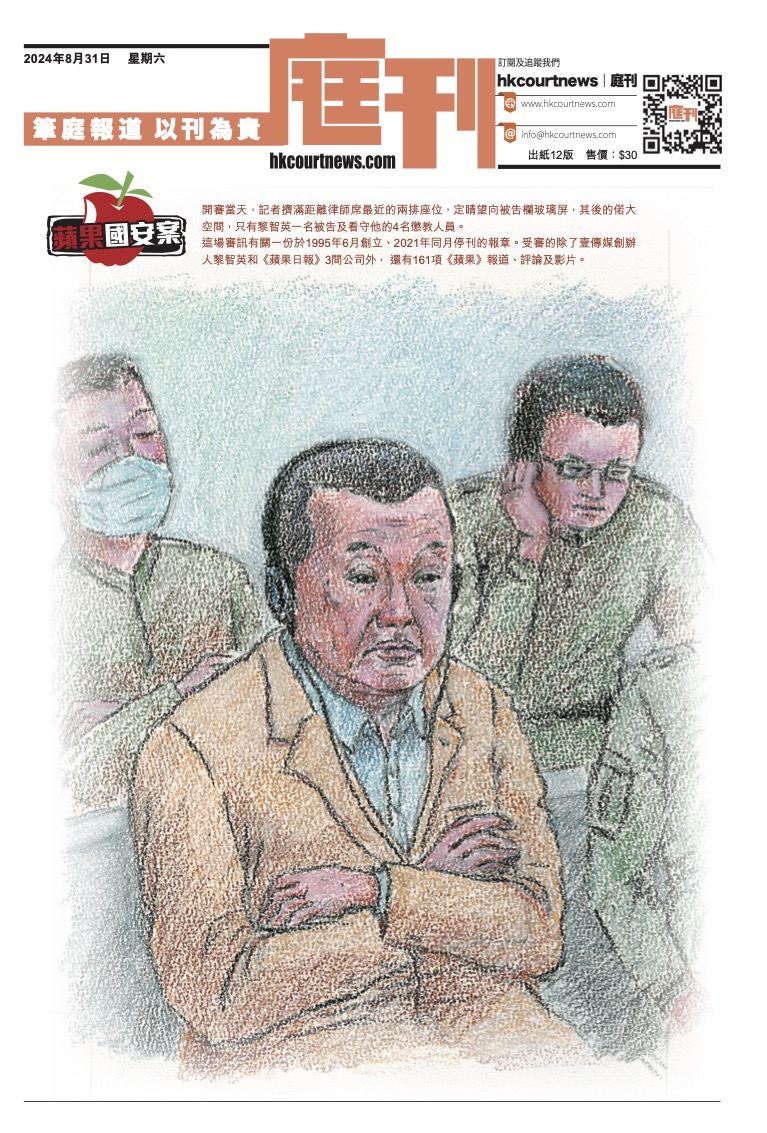

第 5 期-蘋果國安案

開審當天,記者擠滿距離律師席最近的兩排座位,定睛望向被告欄玻璃屏,其後的偌大空間,只有黎智英一名被告及看守他的4名懲教人員。 這場審訊有關一份於1995年6月創立、2021年同月停刊的報章。受審的除了壹傳媒創辦 人黎智英和《蘋果日報》3間公司外, 還有161項《蘋果》報道、評論及影片。

-

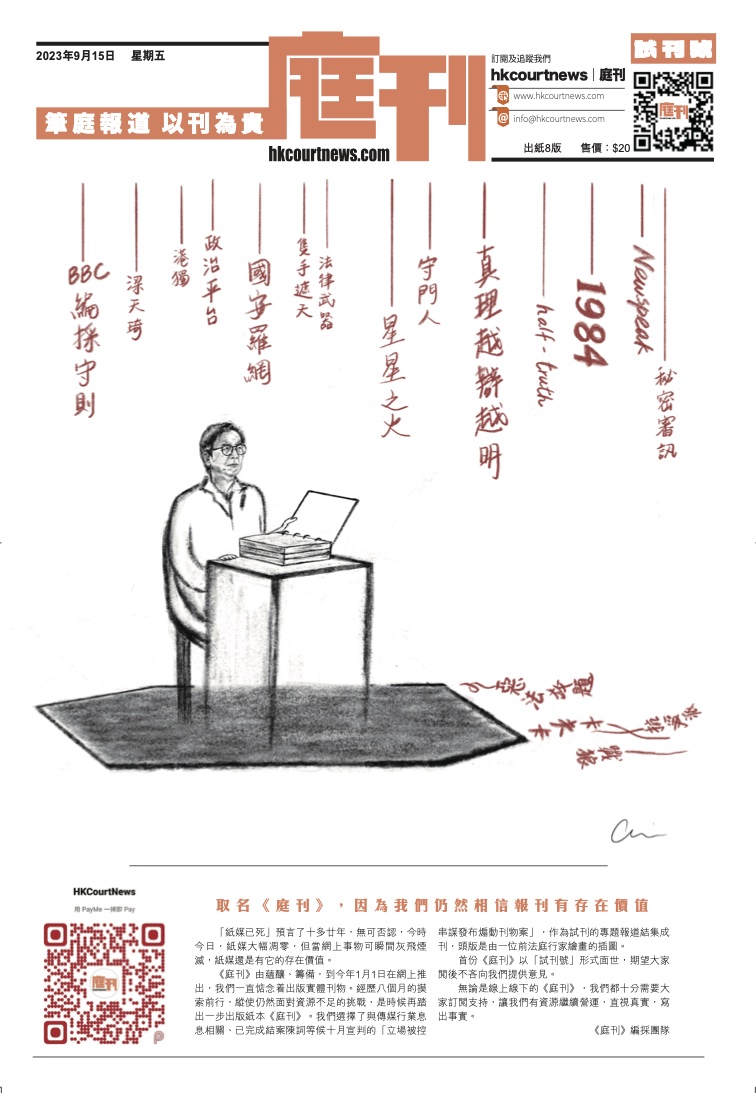

創刊號-法律制度看不見的障礙

罪成當天, 男生在庭上情 緒崩潰……整整 1小時,庭內尖叫 和哭喊聲幾乎未 有間斷。男生聲嘶 力竭的嚎叫,他只想 回家。 我們的法律制 度,有否看見看不見的 障礙?